Les grèves, véritables marqueurs sociaux, sont profondément ancrées dans l’histoire de la France. Plus qu’un simple moyen de contestation, elles ont façonné des pans entiers du paysage social, économique et politique. De leurs débuts hésitants au XVIIIe siècle aux mouvements d’ampleur nationale du XXe et XXIe siècles, les grèves ont souvent été le catalyseur des grandes avancées sociales. Voici l’histoire captivante de ces luttes parfois houleuses, mais toujours significatives.

Les premiers balbutiements : de l’interdiction à la reconnaissance des grèves

Le concept de grève remonte à l’Ancien Régime, mais il faut attendre la Révolution industrielle pour qu’il prenne une forme moderne. À la fin du XVIIIe siècle, l’essor des manufactures transforme le monde du travail, exposant les ouvriers à des conditions inhumaines : journées de 12 à 16 heures, bas salaires, aucune protection sociale. C’est dans ce contexte qu’émergent les premières coalitions ouvrières.

Cependant, la loi Le Chapelier de 1791 met un coup d’arrêt brutal à ces rassemblements. Interdiction des corporations, condamnation des “attroupements ouvriers” : toute tentative de grève est passible de répression. Il faut attendre 1864 pour un tournant historique. La loi Ollivier, adoptée sous Napoléon III, autorise les grèves à condition qu’elles restent pacifiques. Ce droit, bien que limité, marque le début d’une reconnaissance institutionnelle.

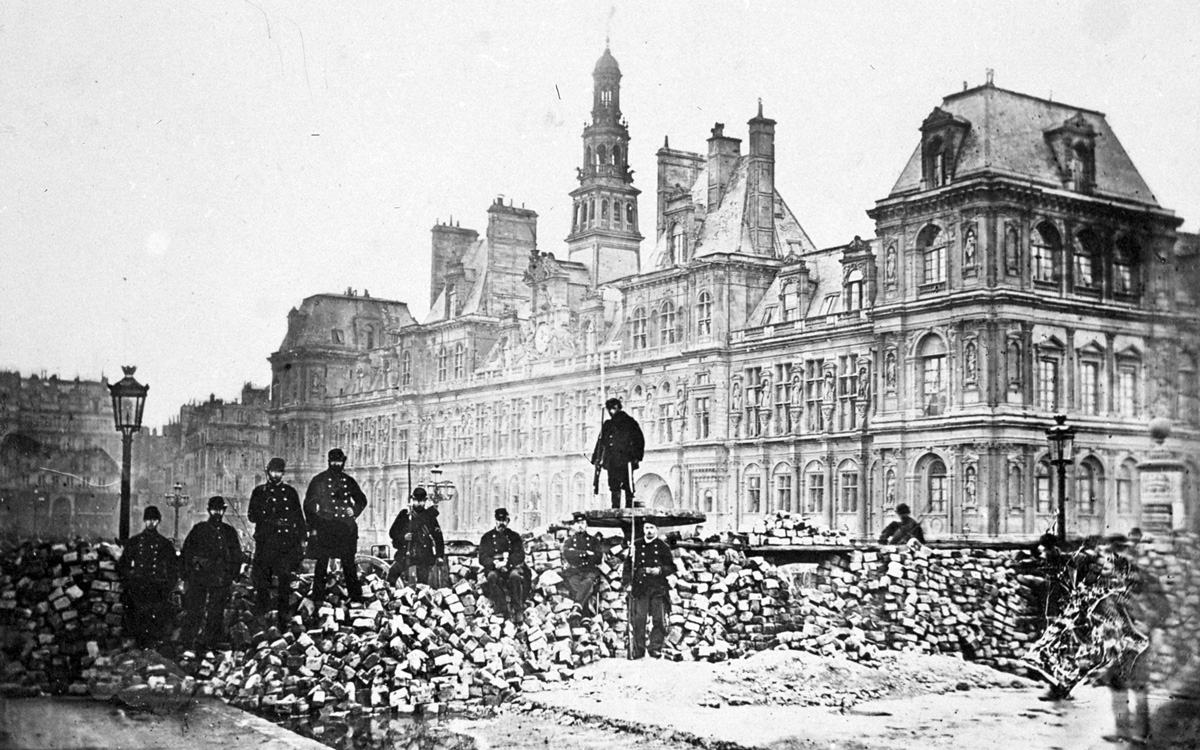

Un événement marquant, souvent oublié, est la Commune de Paris en 1871. Ce soulèvement, bien plus qu’une simple insurrection, illustre l’aspiration des travailleurs à une société plus juste. Pendant deux mois, les communards expérimentent des mesures avant-gardistes : abolition du travail de nuit dans certaines professions, reconnaissance des syndicats et amélioration des salaires. Bien que réprimée dans le sang, la Commune reste un jalon fondamental dans l’histoire des luttes ouvrières en France, inspirant les mouvements ultérieurs.

Avec la Troisième République, le mouvement ouvrier s’organise davantage. La création des syndicats en 1884 donne un cadre structuré aux revendications collectives. Les grèves s’intensifient, à l’image de celle des mineurs de 1886 à Decazeville, où des affrontements violents marquent les esprits. Ces luttes jettent les bases d’une nouvelle ère : celle des conquêtes sociales.

Une tradition qui s’ancre dans la société française

Parmi les grèves emblématiques, celle de 1936, sous le Front populaire, reste un symbole de solidarité ouvrière. Les usines sont occupées par des milliers de grévistes, réclamant des droits fondamentaux. Le résultat ? Les accords de Matignon instaurent les congés payés, la semaine de 40 heures et des augmentations de salaires.

L’inscription du droit de grève dans la Constitution en 1946 marque un tournant majeur. Ce droit, acquis grâce à la Résistance et à la création de la Sécurité sociale, devient un pilier de la démocratie sociale française. Dès lors, les grèves gagnent en légitimité et en organisation, jouant un rôle déterminant dans les grandes avancées du XXe siècle.

En 1948, une autre grève, celle des mineurs, marque les esprits. Réclamant de meilleures conditions de travail, ces ouvriers déclenchent un mouvement massif. Bien que violemment réprimé, cette grève renforce la solidarité entre travailleurs et consolide l’idée d’un mouvement ouvrier puissant.

Les événements de mai 1968, quant à eux, transcendent les revendications ouvrières pour devenir un véritable mouvement sociétal. Avec plus de 10 millions de grévistes (y compris des footballeurs !), le pays est paralysé. Les accords de Grenelle, signés dans l’urgence, augmentent les salaires et renforcent les droits syndicaux. Au-delà des résultats immédiats, cette mobilisation redéfinit la place des travailleurs et des jeunes dans la société.

En 1995, les grèves contre la réforme des retraites, principalement menées par les cheminots, paralysent le pays pendant trois semaines. Ce mouvement force le gouvernement à abandonner une partie de son projet, prouvant que la grève reste un levier puissant face au pouvoir politique.

Grèves du XXIe siècle : l’expression moderne de la lutte

Le XXIe siècle s’ouvre avec des défis nouveaux, mais les grèves continuent de jouer un rôle central. En 2010, la réforme des retraites proposée par le président Nicolas Sarkozy provoque un vaste mouvement social. Des millions de manifestants défilent dans les rues, les transports sont paralysés, et des grèves éclatent dans divers secteurs. Bien que la réforme soit adoptée, ce mouvement témoigne d’un attachement profond des Français à la protection sociale et à la solidarité intergénérationnelle.

Plus récemment, les grèves de 2019-2020 contre une nouvelle réforme des retraites montrent que le combat reste d’actualité. Ce mouvement, parmi les plus longs de l’histoire contemporaine, illustre la capacité des syndicats à fédérer différentes professions autour d’un même objectif.

Au-delà des grandes grèves nationales, le XXIe siècle voit aussi l’émergence de mouvements sociaux hybrides. Le mouvement des Gilets jaunes, bien qu’atypique, s’inscrit dans cette continuité. Né en 2018, il dénonce les inégalités sociales et fiscales. Ce mouvement non syndiqué, souvent ponctué de grèves sectorielles, reflète une évolution dans les modes de contestation.

Les mobilisations récentes, comme celles pour le climat ou contre les discriminations, témoignent aussi d’un élargissement des préoccupations. Les grèves ne concernent plus seulement le monde du travail, mais embrassent des causes globales, traduisant une transformation de l’engagement citoyen.

Les grèves en France, qu’elles soient ouvrières ou sociétales, restent un moteur de changement et un symbole de démocratie. Elles rappellent que le progrès naît souvent des luttes collectives. Qu’il s’agisse de la défense des acquis sociaux ou de nouveaux enjeux comme le climat, elles incarnent la capacité d’un peuple à se mobiliser pour bâtir une société plus juste et équitable.